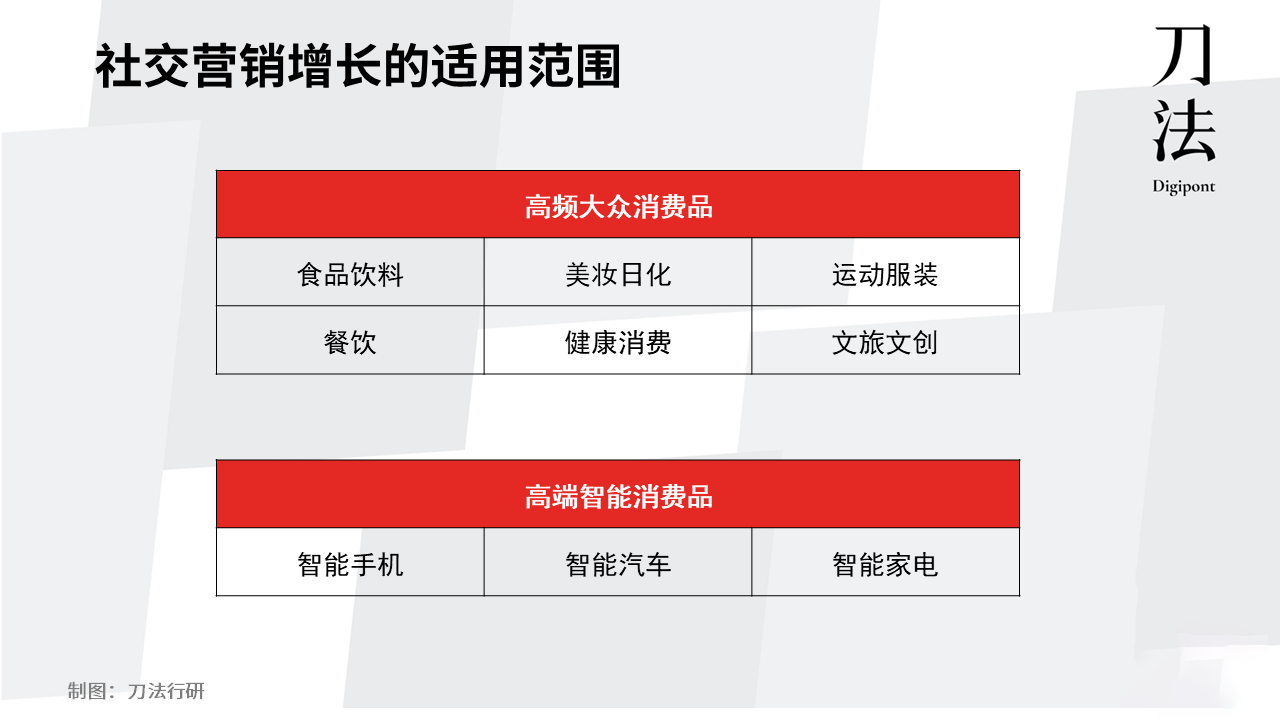

研究背景

现在社交平台广泛流行,然而它对投票等集体决策结果的具体影响还不清楚。研究者们就此现象进行了探究,运用博弈论构建了一个选民选择模型,并邀请了2520位真实参与者,他们被分成每组12人的小组,通过在线游戏来研究社交网络结构与投票结果之间的关系。

这项研究致力于找出在社交网络中,哪些因素会导致群体决策产生错误,以便为后续决策的改进提供参考。

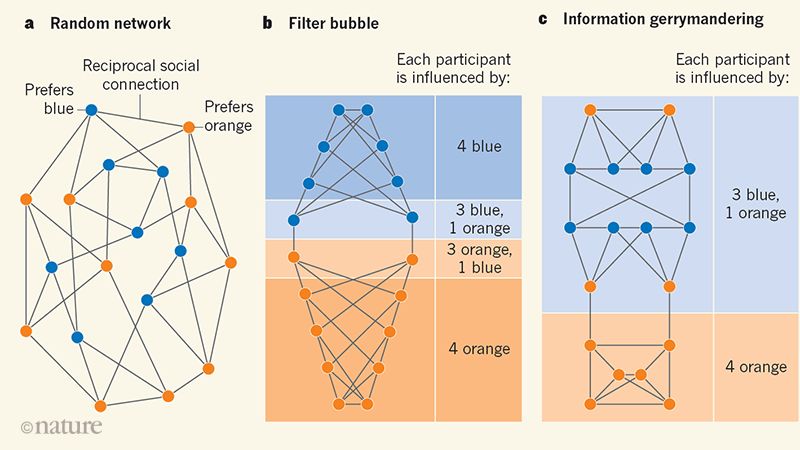

“过滤泡沫”现象

当人们主要和兴趣相投的人交往,就会形成所谓的“过滤泡沫”。在这种状态下,大家普遍认为自己的观点最为受欢迎。在某个实验中,有三分之二的选民错误地认为蓝色更受欢迎,这主要是因为蓝色支持者有意识地影响了少数喜欢橙色的人。

这种现象让人陷入个人观点的圈子,难以接触其他看法,进而可能对全局形势产生错误判断,进而影响决策的最终结果。

社交网络结构的影响

研究显示,“信息操纵”现象中,引发偏见的关键并非地理界限,而是社交网络的布局。例如,社交媒体的连接方式能左右投票结果。即便两党在人数上持平,个体影响力相当,网络结构仍可能导致一方获得优势。

若党派成员仅限于与党内人士沟通,便可能形成“过滤泡沫”,进而强化个人立场,导致决策结果倾向于该党派。

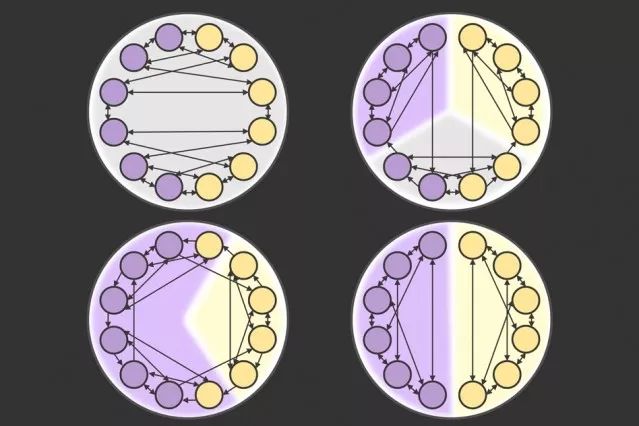

劣势党派的情况

处于不利地位的政党,大多数成员仅限于与党内人士交流,而少数成员则在与对方政党主导的“封闭圈”中有所互动,他们有可能会改变立场。结果,该政党会削弱自身的凝聚力,在选举投票中处于不利位置。

规模上虽然有一方以二比一领先,但少数党仍能通过巧妙运用社交网络结构,获得过半的选票。这一点充分说明了社交网络结构对投票结果具有显著影响。

无“虚假新闻”情况

即便不存在所谓的“虚假报道”,信息操纵现象也足以导致集体决策出现显著偏差。这表明,社交网络的结构本身就能对投票结果产生显著影响,即使不依赖于虚假信息的传播。

这一点提示我们,不能只看到虚假新闻对决策的干扰,同时还得关注社交网络结构的潜在影响。

研究展望与启示

研究者们以此为起点,开启了一项新的研究,主要探讨社交网络对群体决策的作用。社交网络的结构在民主决策中显得尤为复杂,甚至可能带来不利影响。

通信技术曾因干扰民主发展而受到法律约束,社交媒体系统或许也应采纳类似的管理办法。在使用社交媒体交流时,我们必须保持警惕,因为网络结构缺乏管控,这可能导致集体判断出现偏差。

你觉得社交媒体的运行环境是否应当如同传统通讯手段那般,接受法律的监管?欢迎在评论区发表你的观点。同时,别忘了点赞并转发这篇文章。